“最近经常感觉没劲儿,皮肤瘙痒,怎么回事儿?”“王大姐,你脸色这么黄呢,去检查一下吧”。随即王大姐去医院接受一系列检查,例如:抽血化验(肝功能、AIH抗体指标等)、做B超、肝脏穿刺等,最终确诊为自身免疫性肝病。

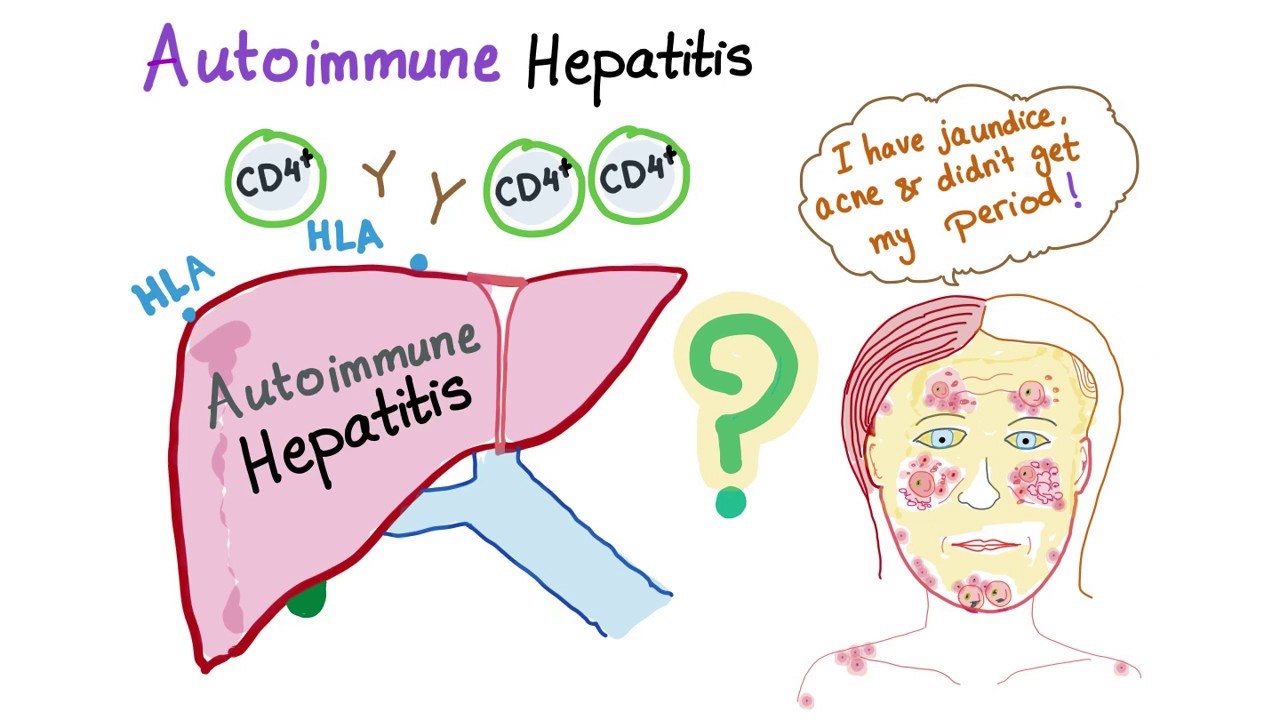

自身免疫性肝病(以下简称“自免肝”)是一组由异常自身免疫介导的肝胆炎症性损伤,主要包括自身免疫性肝炎(AIH)、原发性胆汁性胆管炎(PBC)及原发性硬化性胆管炎(PSC)等,有时还会有重叠综合征(OS)。其临床特点以不同程度的转氨酶升高、高γ-球蛋白血症、自身免疫抗体阳性,组织学以淋巴细胞及浆细胞浸润为主的界面性肝炎及肝细胞玫瑰花结形成为特征,持续的炎症刺激最终会导致肝纤维化形成。

本病多发于女性,据统计,每十万人约有23.9人患有AIH,1.91~40.2人患有PBC,0~16.2人患有PSC。目前认为自免肝的发病机制是遗传易感性和环境诱发因素共同作用引起自身免疫耐受缺失,免疫调节功能紊乱从而致病。

那么问题来了,我得了自免肝,会遗传给我的小孩儿吗?我妈妈(或爸爸)是自免肝患者,我以后也会发病吗?

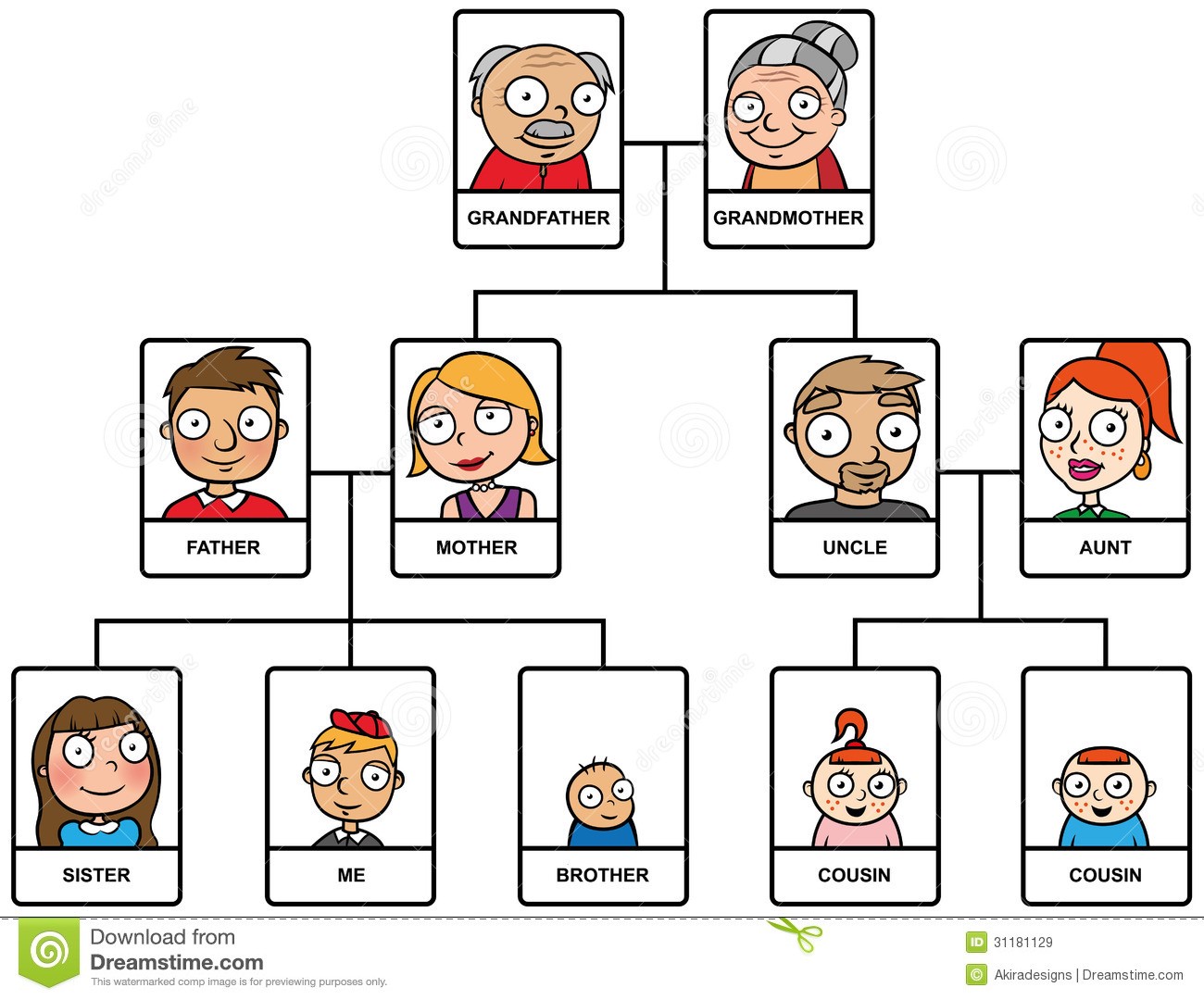

答案是:患者的一级亲属患病风险会增加,但是并不意味着下一代一定会发病。(注:一级亲属即患者的父母,子女和同胞兄弟姐妹,二级亲属即患者的祖父母,孙子/女,父母的同胞兄弟姐妹,和侄子/女)

丹麦科学家分析了本国1994-2015年诊断为AIH的源头患者亲属们,得出结果:在一级亲属中发生AIH的风险比二级亲属的患病风险更高;在孪生兄弟姐妹中,同卵双生兄弟姐妹的遗传度更高,同患AIH的概率高于异卵双生兄弟姐妹。

PBC患者遗传易感性也与家族聚集性显著相关。研究者Selmi 等人在世界范围内1400个PBC患者家庭中选择16对双生子研究分析,发现PBC患者的一级亲属和兄弟姐妹们的患病率增加。且孪生子的PBC患者的发病年龄和发病症状是类似的。

我们身边也有这样的例子:

2018年12月张女士在总医院消化科门诊确诊为自身免疫性肝炎,其妹妹在体检时发现ANA抗体阳性,滴度1:100胞浆颗粒型,其余自身抗体指标正常,肝功能未见异常。张女士的妹妹尚不能认为已患有自免肝,但也不能忽视其患病风险,应定期随访,可及时进行干预。

大量研究越来越证实了自免肝和遗传是相关的,随着全基因组关联研究(GWAS)的进步,科学家们发现了更多的与PBC,PSC,AIH相关的基因风险位点(如下图)。

|

HLA单倍型关联 |

非HLA单倍型关联 |

|

|

PBC |

HLA-DRB1*04:04-DQB1*03:02; HLA-DRB1*08:03-DQB1*06:01; HLA-DRB1*14-DPB1*03:01等 |

12q24染色体上的SH2B3; 2q32染色体上的STAT1和STAT4; 3q25染色体上的IL-12A和SCHIP l等 |

|

PSC |

HLA-B*08:01; HLA-DRB1*01:01-DQA1*01:01等 |

12q24染色体上的SH2B3; 2q13染色体上的BCL2L11等 |

|

AIH |

HLA-DRB1*04:01; DRB1*13:01-DQB1*06等 |

12q24染色体上的SH2B3 |

实际上自身免疫性肝炎尽管很难预防,但可以控制。未经治疗的患者可缓慢进展为肝硬化,或发展为急性、亚急性、暴发性肝病,最终以各种并发症而死亡。早发现、早诊断、早治疗就显得尤为很重要。早发现才能早诊断、早治疗,不仅可以使病情缓解、减轻治疗的难度,而且还会缩短患者的恢复期。自免肝患者经治疗缓解后,其预后良好,10年至20年的生存率可超过80%,其生存期甚至可以与正常健康人无明显差异。因此,本着“早发现、早诊断、早治疗”的原则,建议自免肝患者的亲属们及时去医院进行基本指标的检查。